2016 年 59 巻 9 号 p. 636-639

2016 年 59 巻 9 号 p. 636-639

研究データ同盟(RDA: Research Data Alliance)は研究データを共有し活用可能とする懸け橋の構築を目標として,欧州委員会(EC)と米国国立科学財団(NSF),オーストラリア国立データサービス(ANDS)を通じたオーストラリア政府の支援により発足した国際組織である。2013年3月の第1回総会以来,複数回の総会が開催されている。賛同する者は誰でも参加できるオープンなコミュニティーで,現在は約111か国・地域から4,300名以上がメンバーとして加わっている。

RDAの設立の経緯については『情報管理』56巻10号(2014年1月発行)に掲載された集会報告「研究データ同盟(Research Data Alliance)第2回総会」1)に詳しくまとめられているため割愛する。RDA総会は半年に1回の頻度で開催されており,これまでスウェーデン(ヨーテボリ),米国(ワシントンD.C.),アイルランド(ダブリン),オランダ(アムステルダム),米国(サンディエゴ),フランス(パリ),日本(東京)で7回開催された2)~4)。

今回は第8回総会(図1)であり,50か国・地域から800名以上の参加者のうち,日本からの参加は34名であった。

JST(科学技術振興機構)とRDAとのかかわりを振り返ると,第3回総会を皮切りに第5回,第6回総会への出席を通じて情報収集やコミュニティーとのネットワーク構築を図り,第7回総会(2016年3月)を東京に誘致した。このたび,研究データ共有にかかる国際動向を把握するとともに,その知見を現在検討中のJSTのオープンサイエンス方針策定に活用することをも目的に第8回総会に出席し,関連情報の収集を行ったので,ここに概要を報告する。

RDA総会は半年に1度,開催地が企画するイベントと併せて開催されるが,今回はInternational Data Week(IDW) 20165)と銘打って,WDS(ICSU World Data System),CODATAといった研究データに関する関連組織が開催するイベントと併せて,7日間(9月11~17日)にわたって開催された(図2)。テーマは“From Big Data to Open Data: Mobilizing the Data Revolution”であり,データ共有のための技術論を超え,さらに先の展開を見据えた議論が期待されていた。期間中に開催された主な会議等は以下のとおりである。

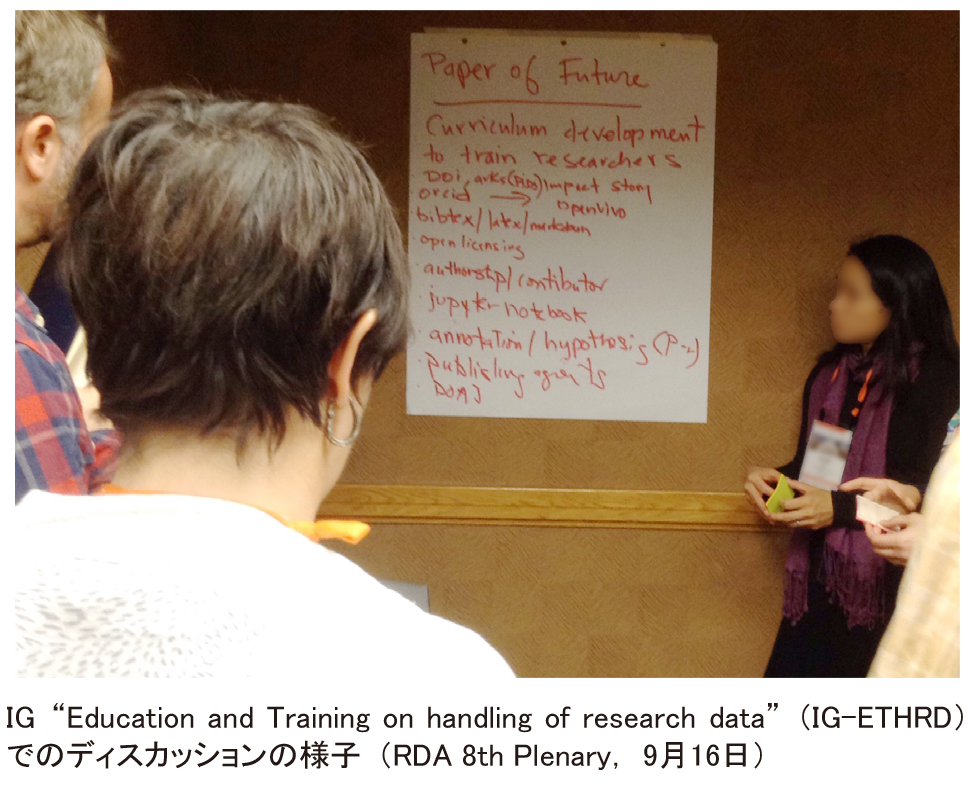

RDAにおける議論は,特定のアジェンダについて議論を行うグループ(Working Group(WG),Interest Group(IG),Birds of Feather(BoF))において,オンライン・オフラインを通じて行われる。WGは12~18か月間の時限付きで提言等をまとめるために設置されるもので,IGはその前段階としてテーマの提案や検討を行う。BoFはIG設置に向けた検討段階の議論を行う。

半年に1度開催されるRDA総会では,こうしたグループが一堂に会し議論を行うとともに,共通のアジェンダやトピックについての基調講演も行われる。分科会はWG/IG/BoFが単独または共同で開催する。今回は1コマ90分の分科会セッションが並行形式で合計約70開催された。

また,同時開催されたSciDataConは,CODATAとWDSが共催し,研究におけるデータ活用の最前線の課題を議論する国際会議であり,2014年11月のインドに続いて2回目の開催となった。こちらも分科会形式で特定のアジェンダについての議論が展開され,55件の分科会セッションが並行形式で開催された。

会議の詳細については,IDWのWebサイトから会議プログラムを参照いただきたい5)。

各分科会等における技術的な議論の紹介は,後述するような国内のフォローアップ会議の資料を参照いただくとして,以下に会議全体を通した所感を述べる。

全体を通して今回は,特に研究データ共有を行う枠組みの「持続性」に関する議論が盛んに行われたという印象を受けた。研究データの共有を進めるにあたっての課題は,共有を支える基盤(情報インフラをはじめとする,研究データを収集・整備・提供する枠組み)の構築と,その持続性の担保である。データを格納するリポジトリ一つを取っても,これを整備し維持する資金や人的資源が必要である。特に維持のための資源確保はグローバルな共通の課題である。

これまで,基盤の技術論やメリット・デメリットが活発に議論されたが,議論が深まるにつれ,基盤の長期安定的な運用の現実性が懸念されるようになったとみることができ,IDW全体にわたって,研究データ共有にかかる「持続性」に関する議論が展開された。たとえばRDA総会のオープニングセッションにおいても「持続性への移行」をテーマに,パネルディスカッションが行われた。持続性の対象は,サービス,人材,制度など,データ共有・活用に必要なすべてを含んでいる。これまでのRDAの活動を通じて,データ共有にかかる技術的方策の議論が進み,実装段階に入り,サービス・システム・制度のユースケースが出てきたところで,それらを持続的に発展させていくための段階に移ろうというところであろう。特に,費用負担に関しては熱心に議論され,リポジトリやサービスの維持費用は誰がどのように負担するかについて,国・公的機関なのかファンド機関なのか,あるいはサービス利用者なのかなど,多数のユースケースが紹介され,議論されていた。利用者負担が望ましいという流れはありつつも,一方で国や機関が果たすべき役割部分についての主張もあり,研究ドメインや国・地域の特性や成熟度に応じて適切なビジネスモデルが模索されている状況であった。

このように,技術的な方策がみえつつあり,プラットフォームの整備も進んできたところで,データ共有・利活用に向けた議論もさらに発展しているように見受けられた。前回・前々回の総会でもデータの「信頼」が強調されていたが,他者の生産したデータを活用していくために,その由来情報を含めたメタデータの充実,信頼性の高いリポジトリが備えるべき条件,データ引用を行った時点のデータや環境の再現性確保等についての話題があった。発表や議論の中で,FAIR原則(Data should be Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable)がキャッチフレーズのように使われていたことが印象的であった。

今後,研究データ共有にかかる「持続性」や「信頼性」について,RDAにおける議論をさらに発展させ,実装につなげるには,ステークホルダーとの対話・協調が必要であることがますます強調されており,その中でもファンド機関の存在が大きくなりつつあるという感想をもった。

冒頭述べたように,今回日本から30名を超える出席者があり,これは米国,英国,ドイツに次ぐ出席人数であった。前回のRDA東京総会開催後には,日本からの出席者による出席報告を交えた,研究データ利活用についての研究集会が開催された。今回も,国立国会図書館において報告会「研究データ共有によるイノベーションの創出:第8回RDA総会等の国際議論を踏まえて」が開催された。個別の分科会セッションの所感等が報告されているので,こちらも参照願いたい6)。

この報告会は,日本のDOI登録機関であるジャパンリンクセンター(JaLC)に設置された「研究データ利活用協議会(RDUF)」の研究会として開催されたものである。RDUFは,研究データの利活用促進のための議論の場として設置されたもので,今後こうした場を通じて,議論が深まることも期待したい。

これまで述べたとおり,2013年3月の第1回総会以来,年に2回総会を開催して議論を深めてきた。第8回を迎えた今,これまで以上に成果が期待される段階を迎えた。その状況を受けてRDA事務局は,その影響力を強化するための戦略的な組織運営や,その組織運営の持続性を担保するための財源確保等をこれからの重要なミッションとしている。戦略的な組織運営としては,設立趣旨に共通点があるWDSやCODATAとの連携と役割分担,また先に述べたとおり,ますます重要となるファンド機関等のステークホルダーとの協力や連携などを重視するとのことである。また,財源確保については,現状は,各国・地域機関から受けている時限付きの競争的資金が主な財源であるが,今後どのように恒久的な活動資金を得るかが目下の課題であろう。

その状況下で,わが国の科学技術行政や研究コミュニティーが,今後どのようにRDAを活用し,またRDAに貢献していくべきか,具体的な議論が急がれる。

(科学技術振興機構 白石淳子,浅野佳那,中島律子,小賀坂康志)